横溝:概要

デビッド・ブラウン

最も古く、広く普及した楽器の一つがフルートです。地球上のほぼすべての文化に、何らかのフルートが存在しています。中東のネイやナイと呼ばれる、エンドブローンリードフルートのように、紀元前数千年の古代世界にまで遡るものもあります。フルートという言葉を聞いて多くの人が思い浮かべる、現代の金属製で多くの鍵盤を持つフルートのように、特定の場所に起源を持つものもあります。このフルートの場合は、1840年代後半に開発したテオバルド・ベームという人物にまで遡ることができます。実際、他のフルートシステムと区別するために、金属製フルートはベームシステムフルートと呼ばれています。

フルートは、演奏者によって振動する空気柱を動かすことで音を出します。これは息の流れを分割することで実現され、いくつかの方法があります。リコーダー、フラジオレット、ティンホイッスルのように、空気の流れをダクトに通して棚状の風路に導くことで分割できます。これにより音色は簡単に出せますが、ダイナミックレンジが制限されるため、同じ音程で強弱のニュアンスを表現することができません。これらはフィップル・フルートと呼ばれ、ダクト付き風路を意味する古英語にちなんで名付けられました。

フルートの中には、単に容器のように底が閉じられ、上から吹くものがあります。こうしたフルートの音色は、(子供の頃に誰もがやったようにコーラの瓶を吹き抜ける時のような)心に残る豊かな響きを奏でますが、音域が限られています。パンパイプは、複数の管を用いてそれぞれが単音を出すことでこの問題を回避しています。また、複数の音を出すために指孔を持つフルートもあります。オカリナ類のように、フィップル(管)が取り付けられているものもあります。

前述のネイまたはナイは、バルカン半島のカヴァルと同様に、両唇吹奏法を用いて縁から吹かれます。両唇吹奏法とは、管の先端を上下の唇の側面に斜めに当てる吹奏法です。この技法は習得が難しいですが、独特の音色と多様な抑揚を生み出します。ペルシャ古典期のネイには、舌を使って上歯と唇の間に挟んだ管に空気の流れを導く吹奏法があります。これはトルコマン族に由来し、歯間吹奏法と呼ばれています。

もう一つの方法は、日本の尺八で使われるような横笛で、管の端を下唇に当て、ノッチ、へこみ、またはくさび形の部分に空気を送ります。南米のケーナも横笛です。

横笛はどのタイプでもほぼ同じ発音方法を用いています。違いは、フルート本体が口に対して横向きになっていることと、ノッチを越えて空気を吹き込むのではなく、管の片端にある丸い穴または楕円形の穴の反対側の縁から空気を吹き込むことです。この穴は口側で閉じられています。インドと中国では、横笛は非常に古くから使われており、クリシュナが横笛を吹いている姿が伝統的に描かれています。

これらの横笛の基本形は、アンブシュアと呼ばれるマウスホールと、6つの開いた指孔です。これらのフルートはオーバーブローしやすく、オクターブの音域も広いため、これらの穴だけで音階が完成します。一般的に、これらの穴のサイズと間隔は長音階を演奏できるように調整されます。6つの穴をすべて閉じた状態でド(実際の音程はどれでも可)から始まり、管の開いている端から次の穴を開けることで、レ、ミなどの連続音が得られます。6つの穴をすべて開けるとシ、すべての穴を閉じてより強く吹くと高いドが出ます。このようにして、楽器の上限である2.5オクターブ、時にはそれ以上の音域まで音を出し続けます。

インドのバンスリは、様々な長さの細い竹で作られています。一般的に北インドでは長くて低い音のバンスリが演奏され、南インドのカルナータカ音楽家はより短いバンスリを好みます。時折、追加のトーンホールが付けられたバンスリもあります。

中国の箏も竹で作られていますが、壁が厚く、通常は低音域の管が延長されています。追加の穴は調弦とタッセルを掛けるためのもので、運指用ではありません。6番目の指孔とアンブシュアの間に追加の穴が設けられており、この穴が竹の内側のような薄い膜で覆われることで、音色にざわめきのような要素が加わります。

日本には横笛がいくつかあり、篠笛は竪笛に似ていますが、膜孔がありません。雅楽、能、歌舞伎、そして神社にも横笛があります。能の笛は、過剰に吹かれた音を最大1音まで平坦化する構造上、能の謡に合わせて独特の音色を奏でます。

ヨーロッパでは、十字軍時代以降に東ローマ帝国から取り入れられるまで、横笛はあまり知られていませんでしたが、急速に広まり、ゲルマン民族の間で非常に人気があったため、「ドイツ」フルートと呼ばれることが多かったのです。

ルネッサンス時代のフルートは、G のアルト、D のテナー、G または A のバスなど、いくつかのサイズで作られました。まっすぐな管と小さな指穴を持ち、表現力豊かな音色を生み出しました。

バロック時代には、D 管のテナー フルートに 2 つの重要な変更が加えられました。口径はアンブシュア ホールから離れるほど細くなるように作られ、イントネーションが向上しました。また、右手の小さなリンガー用の Eb キーが 1 つ追加されました。これは、1680 年頃までに一般的なフルートになりました。

古典派時代(1700年代後半から1800年頃)には、フルートのキーは6つ、8つ、あるいはそれ以上になり、多くのフルートは足部管を長くし、右手の小指のキーを増やすことで低音域を拡張しました。ドイツの製作者の中には、左手の小指のキーを使用することでさらに低音域を拡張した者もいました。

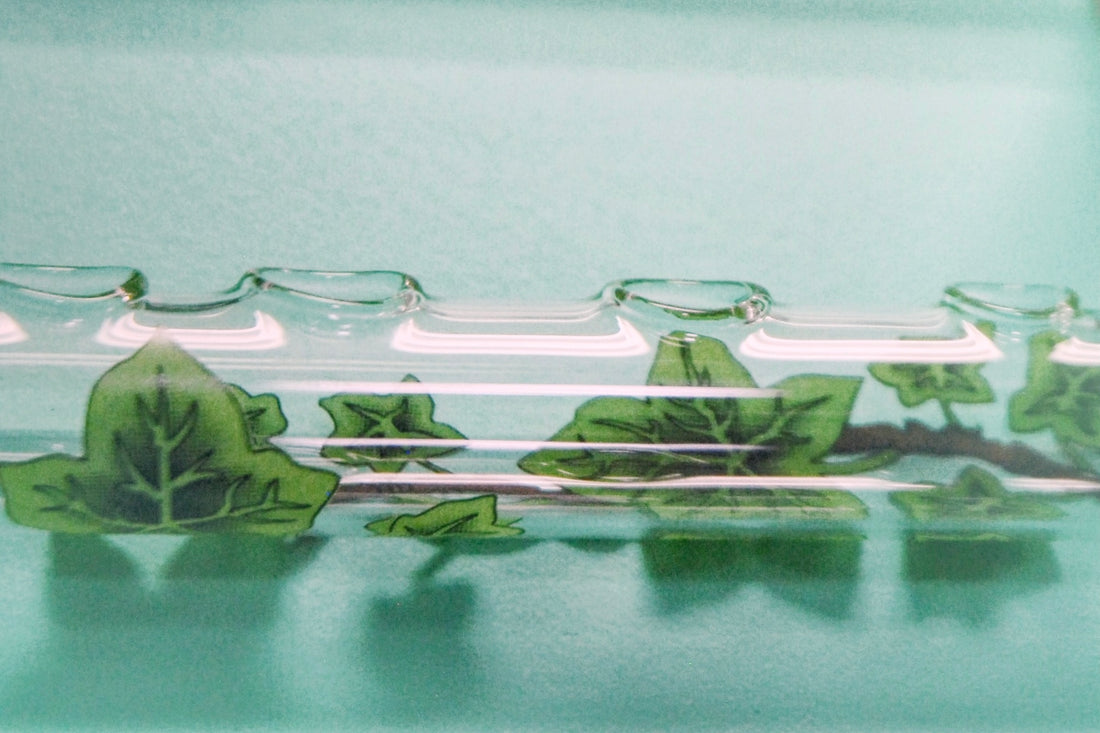

1810年から1810年にかけて、フルート製作において大きな革新が起こりました。グラナディラ、パリサンダー、ローズウッドといった新しい木材が使用されるようになりました。ガラス製の「クリスタル」は1806年にフランスで使用され、1800年代後半にはブラックウッドや黒檀などの木材が使用されるようになり、1840年には最初の合成木材であるエボナイトが使用されました。

1822年、著名なフルート奏者チャールズ・ニコルソンが、従来のフルートよりも大きな音を出す大きな音孔を持つフルートを考案し、革新をもたらしました。他の製作者たちも彼のアイデアを採用しました。

ニコルソンの研究は、別の音楽家/発明家による新しいフルートのシステム開発へと刺激を与えました。テオバルト・ベームは1831年にロンドンで実験を始め、人間工学ではなく音響的な理由からトーンホールを配置し、リングキーとクローズドキーを採用した、合理化された最初のフルートを製作しました。当時はまだ木製で、テーパードボアでしたが、1847年までに、今日私たちが使っているようなフルートが誕生しました。

ベームは楽器を完全に再設計し、イントネーションを改善するために頭部管に放物線状のテーパーを付け、管体を基本的にテーパーのない円筒形にし、指穴は音響の正確さだけを考慮して配置したのではなく、音を最大化するために必要な大きさにしました。8本の指と左手の親指だけで非常に多くのキーを操作できるように、新しいタイプのキー機構を採用しました。広く普及するまでにはしばらく時間がかかり、20世紀になっても木製のフルートを使用している演奏者がいましたが、ほとんどのオーケストラやバンドはベーム製のフルートを使用しています。

初期のフルートはほとんど知られていなかったほどでしたが、古楽復興によってルネサンスとバロックのフルートへの関心が再燃しました。結局のところ、当時の作曲家たちが作曲し、理解していた楽器なのです。

現代の「アイリッシュ」フルートは興味深い事例です。まず、このフルートはアイルランド原産ではなく、横笛はおそらくイギリスからもたらされたものです。ダブリンのダラードをはじめとする製作者が、1830年代にはクラシック音楽市場向けに活動していました。

伝統的なアイルランドのフルートについては、歴史的記録はせいぜい曖昧です。18世紀と19世紀の文献にはフルートについてはほとんど言及されていませんが、パイプとフィドルは文学作品に頻繁に登場します。また、当時の平均的なアイルランド人の貧困もあって、これらのフルートは裕福なアマチュアやプロ以外には購入できませんでした。

19世紀末までに、口伝えによると、フルートは少なくともアイルランド全土で知られ、演奏されていたようですが、スライゴ、リートリム、ロスコモン、ゴールウェイ、クレア、リムリックといった地域では、伝統的なフルート演奏が盛んに行われていました。フランシス・オニール自身もフルート奏者であり、『アイルランドのミンストレルと音楽家たち』に登場する他の何人かのフルート奏者もそうであったように、フルートはよく知られた楽器でした。今日では、パイプやフィドルほど一般的ではないものの、同等に高い地位を占めています。しかし、1800年代には、それほど高い地位はなかったかもしれません。

当然のことながら、金属製ベーム式フルートの採用により、1800年代後半から1900年代初頭にかけて、多くの良質な古いシンプルシステム・フルートが中古品店に低価格で流通し、貧しいアイルランドの人々にも手が届くようになりました。もちろん、良質な古いフルートの数は限られていますが、1950年代以降のケルト音楽復興以降、より多くのメーカーが「アイリッシュ」フルートの製作を始めました。では、「アイリッシュ」フルートの特徴は何でしょうか?木製のテーパードボア、大きなトーンホール、キーの使用頻度の少なさ(多くの演奏者はキーを使わず、ほとんどの伝統音楽はキーなしでも簡単に演奏できます)、そしてタンギングではなく、カット、タップ、ポップ、ロール、クラン、ブレスアクセント、パルスなど、多彩な表現と効果を駆使する独特の演奏スタイルです。理想的な音色は、現代のフルートの理想的な音よりも息遣いが豊かで葦のような音で、金属的な響きや尖った感じが少なく、アンブシュアを唇の方に転がし、より集中して吹くことで実現されます。

木製のシンプルなシステムのフルートが今でも好まれているもう 1 つの音楽分野はキューバ音楽です。キューバ音楽では、フランスの伝統に由来する木製のクラシック フルートが好まれています。

アイルランド音楽で使用されるキー付きフルートと外見は似ていますが、低音と第 2 オクターブのアイリッシュダンス音楽を演奏するために必要な大きなトーンホールは必要ありません。キューバのフルート奏者は最低音域をあまり演奏せず、主に第 2 と第 3 音域を演奏します。また、クラシック音楽のあらゆるタンギングアーティキュレーションを使用します。アイルランド音楽には適さない多くの古い木製フルート (比較的安価で入手可能) は、キューバ音楽に最適です。たとえば、多数のドイツの小さなトーンホールフルートなどです。すべてのキーが使用され、第 3 音域の多くの音で必要なため、キーワークが良好な状態であることが不可欠です。D より下の低音は実際に必要ないため、多くの演奏者は 6 キーのフルートを使用します。

現在では、ベーム管に木製の頭部管を組み合わせたハイブリッド・フルートを使用する奏者もいますが、多くの演奏者は昔ながらの6キーまたは8キーのフルートにこだわっています。また、テルセロラと呼ばれる短3度高い音程のフルートを使用する奏者もいます。これは、特定のフラットキーでの演奏を容易にするために使用されます。